Häufig gestellte Fragen

Erste Hilfe für unsere Mandanten

Bitte beachten: Die folgenden Antworten auf häufig gestellte Fragen können die Beratung durch einen Anwalt nicht ersetzen. Wenn Sie Beteiligter in einem Strafverfahren sind und sich über die konkrete Rechtslage informieren möchten, vereinbaren Sie bitte einen persönlichen Beratungstermin.

Beauftragung und Kosten

Was kostet ein Strafverteidiger?

Die Anwaltskosten im Strafverfahren hängen unter anderem vom Verfahrensstadium, vom zuständigen Gericht und von der Anzahl der erforderlichen Verhandlungstermine ab. Ohne Kenntnis der genauen Umstände lässt sich die Frage daher nicht beantworten. Welche Arten der Abrechnung es grundsätzlich gibt, erfahren Sie hier.

Wir erläutern Ihnen gern die möglichen Kostenstrukturen und geben Ihnen eine individuelle Einschätzung.

Bekomme ich einen Anwalt gestellt, wenn ich mir selbst keinen leisten kann?

Grundsätzlich leider nicht. Im Strafrecht gibt es, anders als in anderen Rechtsgebieten, keine Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe für Bedürftige. Allerdings gibt es Situationen, in denen das Gesetz die Mitwirkung eines Strafverteidigers zwingend vorschreibt, zum Beispiel wenn der Tatvorwurf sehr schwerwiegend ist oder eine längere Haftstrafe droht. Falls bei Ihnen so ein Fall vorliegt und Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen ein Anwalt als Pflichtverteidiger bestellt, der zunächst aus der Staatskasse bezahlt wird. Pflichtverteidiger im Strafrecht kann grundsätzlich jeder Anwalt werden. Sie können also einen Anwalt oder eine Anwältin Ihres Vertrauens benennen.

Darf ich einen Strafverteidiger für jemand anderen beauftragen?

Ja, das dürfen Sie. Wegen des Grundsatzes der freien Anwaltswahl darf man niemandem einen Anwalt „aufzwingen“, von dem dieser nicht vertreten werden möchte. Aber selbstverständlich dürfen Sie einen Anwalt damit beauftragen, mit Ihrem Angehörigen ein Beratungsgespräch durchzuführen oder diesen beispielsweise zur Anbahnung eines Verteidigungsmandates in der U-Haft zu besuchen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass das Mandatsverhältnis immer nur zwischen Anwalt und Mandant besteht, und zwar mit allen Konsequenzen: der Anwalt hat zu allererst die Interessen seines Mandanten – und nicht etwa Ihre – zu vertreten und unterliegt – auch Ihnen gegenüber – der Schweigepflicht. Dies gilt auch dann, wenn Sie z.B. gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Mandanten sind oder derjenige, der das Anwaltshonorar bezahlt. Wenn der Mandant den Anwalt also nicht ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet oder ihm gestattet, mit Ihnen Absprachen zu treffen, muss der Anwalt Sie wie einen unbeteiligten Dritten behandeln.

Kann ich den Anwalt wechseln?

Ja, grundsätzlich können Sie in jeder Lage des Verfahrens den Anwalt oder die Anwältin wechseln.

Pflichtverteidiger zu wechseln kann unter Umständen schwierig sein, ist jedoch nicht unmöglich. Zu den Möglichkeiten in Ihrem konkreten Fall beraten wir Sie gerne.

Rechte und Pflichten von Beschuldigten

Ich wurde angezeigt / gegen mich wurde Strafanzeige erstattet. Was passiert jetzt?

Wenn gegen Sie der Anfangsverdacht einer Straftat besteht, wird die Polizei die Ermittlungen aufnehmen, also Erkundigungen anstellen und Beweise zusammentragen, um diesen Verdacht aufzuklären. Möglicherweise werden Sie zu einer Beschuldigtenvernehmung vorgeladen. Wenn die Polizei genug Informationen zusammengetragen hat, wird die Akte an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Dort wird entschieden, ob das Verfahren eingestellt wird – zum Beispiel weil Ihnen kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden kann – oder ob gegen Sie Anklage bei Gericht erhoben wird.

Vorladung der Polizei (als Beschuldigter): Muss ich erscheinen?

Nein, als Beschuldigter müssen Sie das nicht. Eine Vorladung von der Polizei ist nichts anderes als eine Einladung. Sie können Sie ignorieren, ohne irgendeine Sanktion befürchten zu müssen.

Bevor Sie zu einer Beschuldigtenvernehmung erscheinen, sollten Sie vorab am besten einen Anwalt Ihres Vertrauens kontaktieren. Dieser wird Ihnen in der Regel raten, nicht zu erscheinen. Im Zweifel sollte man nämlich sein Recht zu Schweigen nutzen und keine Aussage machen, bevor man Akteneinsicht erhalten hat.

Wenn Sie einen Strafverteidiger in Leipzig und Umgebung benötigen, sollten Sie sich für eine umfassende Beratung rechtzeitig anwaltlichen Rat einholen.

Welche Rechte habe ich als Beschuldigter in einem Strafverfahren?

Jede Menge. Ihr wichtigstes Recht ist, dass Sie nicht gezwungen werden können, sich selbst zu belasten. Das bedeutet unter anderem, dass Sie das Recht zu schweigen haben. Außerdem dürfen Sie einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit Ihrer Verteidigung beauftragen, und zwar zu jedem Zeitpunkt im Strafverfahren.

Soll ich aussagen oder lieber schweigen?

Sie haben das Recht zu schweigen. Wenn Sie dieses ausüben, wird dies nicht gegen Sie verwendet, also nicht negativ von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht bewertet. Sie sollten dieses Recht sehr ernst nehmen und ohne vorherige anwaltliche Beratung keine Angaben zur Sache machen. Denn was Sie einmal ausgesagt haben, können Sie nicht wieder zurück nehmen und die Justiz kann diese Informationen in der Regel uneingeschränkt nutzen.

Andererseits können Sie sich später immer noch äußern, auch wenn Sie anfangs geschwiegen haben.

Warum im Strafverfahren Schweigen Gold ist, hat Rechtsanwältin Liebscher im Strafverteidiger-Blog ausführlich dargestellt.

Was passiert, wenn ich verhaftet werde?

Das kommt darauf an, weshalb man verhaftet wird. Wenn Sie aktuell einer Straftat verdächtigt werden oder auf frischer Tat ertappt wurden, werden Sie erst einmal vorläufig festgenommen und kommen in Polizeigewahrsam. Spätestens am nächsten Tag müssen Sie entweder freigelassen oder dem Haftrichter vorgeführt werden. Falls neben dringendem Tatverdacht auch ein Haftgrund – zum Beispiel Fluchtgefahr – vorliegt, kann der Richter Untersuchungshaft verhängen.

Wenn Sie festgenommen wurden, ist es ratsam, umgehend einen Anwalt für Strafrecht zu konsultieren, der Sie in dieser kritischen Situation verteidigen kann.

Mir wurde ein Strafbefehl zugestellt. Was bedeutet das und wie soll ich reagieren?

Polizei und Staatsanwaltschaft haben gegen Sie ermittelt und sind der Meinung, Ihnen eine Straftat nachweisen zu können. Falls die Tat und die Strafe aber nicht schwerwiegend sind und Sie keine gravierenden Vorstrafen haben, ist eine Gerichtsverhandlung aber nicht unbedingt erforderlich. Deswegen bekommen Sie einen Strafbefehl, d.h. Ihnen wird ein vorgefertigtes Urteil per Post zugestellt.

Wenn Sie die vorgeworfene Tat zugeben und die Strafe akzeptieren möchten, brauchen Sie auf den Strafbefehl nicht zu reagieren. Sie erhalten dann nach einiger Zeit Post von der Staatsanwaltschaft, in der steht, wie Sie Ihre Geldstrafe zahlen. Achtung: sobald der Strafbefehl rechtskräftig ist (2 Wochen nach Zustellung, wenn kein Einspruch eingelegt wurde) hat er die gleiche Wirkung wie ein rechtskräftiges Urteil. Sie sind dann also vorbestraft. Unter Umständen erscheint diese Vorstrafe auch in Ihrem Führungszeugnis.

Wenn Sie mit dem Tatvorwurf oder der Strafe nicht einverstanden sind, haben Sie ab Zustellung des Strafbefehls zwei Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen (Genaueres steht im Abschnitt „Rechtsmittelbelehrung“ am Ende des Strafbefehls). Daraufhin findet dann – wie nach einer Anklage – eine Hauptverhandlung vor Gericht statt, auf die Sie sich am besten mithilfe eines Rechtsanwalts vorbereiten sollten.

Ich habe eine Anklageschrift erhalten. Was passiert jetzt?

Die Anklageschrift bedeutet, dass die Ermittlungen gegen Sie abgeschlossen sind und die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, dass die gesammelten Informationen ausreichen, um Sie zu verurteilen. Mit aller größter Wahrscheinlichkeit wird in Kürze eine Hauptverhandlung vor Gericht gegen Sie stattfinden. Sie sollten so schnell wie möglich einen Strafverteidiger aufsuchen, der mit Ihnen den Prozess vorbereitet, also die Sach- und Rechtslage durchgeht und mit Ihnen eine Strategie ausarbeitet.

Ein Anwalt für Strafrecht kann Sie nach Erhalt einer Anklageschrift bei der Prozessvorbereitung unterstützen und Ihre Verteidigung vor Gericht übernehmen.

Ich wurde verurteilt, bin aber mit dem Urteil nicht einverstanden. Was kann man tun?

Sobald das Urteil verkündet wurde hat man eine Woche Zeit, um Rechtsmittel (Berufung oder Revision) einzulegen. Das Einlegen eines Rechtsmittels kostet erst einmal überhaupt nichts und kann von Ihnen selbst ganz einfach mündlich am Ende der Gerichtsverhandlung oder per Brief ans Gericht erledigt werden.

Wenn Sie schon Rechtsmittel eingelegt haben oder die einwöchige Einlegungsfrist zumindest noch nicht vergangen ist, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt zu den Chancen und Risiken des Rechtsmittels beraten lassen.

Wenn das Urteil bereits rechtskräftig ist, kann man es grundsätzlich nicht mehr abändern, es sei denn, dass zum Beispiel neue, bahnbrechende Beweise aufgetaucht sind, die Ihre Unschuld beweisen.

Rechte und Pflichten von Zeugen

Welche Pflichten habe ich als Zeuge in einem Strafverfahren?

Als Zeuge sind Sie verpflichtet, vor Gericht zu erscheinen und wahrheitsgemäß und vollständig auszusagen, woran Sie sich erinnern können. Die Aussage verweigern dürfen Sie nur in wenigen Ausnahmefällen, etwa wenn Sie mit dem Beschuldigten verwandt oder verschwägert sind oder wenn Sie eine berufliche Schweigepflicht haben. Außerdem müssen Sie Fragen dann nicht beantworten, wenn die Gefahr besteht, dass Sie selbst oder ein Angehöriger aufgrund Ihrer Antwort unter Straftatverdacht geraten könnten.

Vorladung der Polizei (als Zeuge): Muss ich erscheinen?

Nein, in der Regel müssen Sie das nicht, egal ob Sie Zeuge oder Beschuldigter sind. Eine Vorladung von der Polizei ist grundsätzlich nichts anderes als eine Einladung. Sie können sie ignorieren, ohne irgendeine Sanktion befürchten zu müssen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die polizeiliche Ladung ausdrücklich „im Auftrag der Staatsanwaltschaft“ erfolgt. Dann sind Sie zum Erscheinen und Aussagen verpflichtet. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Ich habe eine Vorladung von der Staatsanwaltschaft erhalten. Muss ich da hin?

Ja, gemäß § 161a StPO sind Sie verpflichtet, auf Ladung der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und eine Aussage zu machen. Wenn Sie der Ladung nicht nachkommen droht ein Ordnungsgeld und die polizeiliche Vorführung zur Vernehmung.

Achtung: seit einer Gesetzesänderung 2017 gilt dasselbe für Ladungen zur Polizei, die im „Auftrag der Staatsanwaltschaft“ erfolgen (§ 163 Abs. 3 StPO). Das ist allerdings bei den wenigsten polizeilichen Ladungen der Fall. Mein Tipp: prüfen Sie ganz genau, ob in Ihrer Ladung von einem „Auftrag der Staatsanwaltschaft” die Rede ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie diese ohne Nachteile ignorieren.

Muss ich als Zeuge vor Gericht erscheinen?

Ja, wenn das Gericht Ihnen eine Ladung zu einem Hauptverhandlungstermin schickt, müssen Sie dieser Folge leisten. Wenn Sie dies nicht tun riskieren Sie ein Ordnungsgeld oder können sogar zum Gerichtstermin polizeilich vorgeführt werden.

Ich bin Opfer einer Straftat. Welche Rechte habe ich im Strafverfahren?

Opfer bzw. Geschädigte haben im Strafverfahren die Stellung von Zeugen, d.h. sie unterstützen die Justiz durch Ihre Aussage bei der Klärung des Straftatverdachts.

Bei besonders gravierenden Straftaten, wie etwa Sexualdelikten, können Geschädigte auch als Nebenkläger an der Hauptverhandlung teilnehmen. Sie haben dann viel mehr Rechte als Zeugen. Zum Beispiel dürfen Sie selbst Fragen oder Beweisanträge stellen.

Ein Strafverfahren dient grundsätzlich nur dazu, den Straftatverdacht aufzuklären und ggf. den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Schadenersatz oder Schmerzensgeld für Geschädigte gibt es über die Polizei oder Staatsanwaltschaft deshalb nicht. Erst wenn eine Strafsache vor Gericht verhandelt wird, kann ein Geschädigter seine Ansprüche im Rahmen eines sogenannten Adhäsionsverfahrens geltend machen.

Fragen von Angehörigen

Darf ich einen Strafverteidiger für jemand anderen beauftragen?

Ja, das dürfen Sie. Wegen des Grundsatzes der freien Anwaltswahl darf man niemandem einen Anwalt „aufzwingen“, von dem dieser nicht vertreten werden möchte. Aber selbstverständlich dürfen Sie einen Anwalt damit beauftragen, mit Ihrem Angehörigen ein Beratungsgespräch durchzuführen oder diesen beispielsweise zur Anbahnung eines Verteidigungsmandates in der U-Haft zu besuchen. Wenn Sie für Ihren Angehörigen einen Rechtsanwalt für Strafrecht in Leipzig und Umgebung suchen, kontaktieren Sie gern unsere Kanzlei.

Bitte beachten Sie jedoch, dass das Mandatsverhältnis immer nur zwischen Anwalt und Mandant besteht, und zwar mit allen Konsequenzen: der Anwalt hat zu allererst die Interessen seines Mandanten – und nicht etwa Ihre – zu vertreten und unterliegt – auch Ihnen gegenüber – der Schweigepflicht. Dies gilt auch dann, wenn Sie z.B. gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Mandanten sind oder derjenige, der das Anwaltshonorar bezahlt. Wenn der Mandant den Anwalt also nicht ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet oder ihm gestattet, mit Ihnen Absprachen zu treffen, muss der Anwalt Sie wie einen unbeteiligten Dritten behandeln.

Darf ich einen Freund oder Verwandten zum Gerichtstermin begleiten?

Ja, das dürfen Sie. Im deutschen Strafprozessrecht gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt auch wenn Sie selbst nicht Verfahrensbeteiligter oder Zeuge sind, dürfen Sie an einer Gerichtsverhandlung als Zuschauer teilnehmen.

Der Öffentlichkeitsgrundsatz gilt jedoch nicht, wenn ein Jugendlicher auf der Anklagebank sitzt, da hier der Schutz von dessen Privatsphäre Vorrang hat. Deren gesetzliche Vertreter haben aber natürlich ein Anwesenheitsrecht.

Ein Angehöriger sitzt in Haft. Wie kann ich ihn kontaktieren oder sonst unterstützen?

Wenn sich Ihr Angehöriger in Strafhaft (Absitzen einer Haftstrafe) befindet und Sie wissen, in welcher Justizvollzugsanstalt er sich befindet, besuchen Sie am besten deren Internetseite. Dort finden Sie in der Regel ausführliche Informationen darüber, wann und wie häufig Gefangene besucht werden dürfen, wie man Ihnen Bekleidung zuschicken kann, wie man Geld auf das Gefangenenkonto einzahlen kann usw.

Wenn sich Ihr Angehöriger in Untersuchungshaft befindet, kann es sein, dass seine Kontaktmöglichkeiten wegen des laufenden Verfahrens eingeschränkt sind. Das bedeutet, dass Sie eventuell eine Besuchserlaubnis benötigen oder dass Telefonate überwacht werden können. In diesem Fall wenden Sie sich am besten an seine Anwältin oder seinen Anwalt.

Ablauf eines Strafverfahrens

Wie läuft ein Strafverfahren ab?

Ganz vereinfacht dargestellt läuft ein Strafverfahren in Deutschland folgendermaßen ab:

Ermittlungsverfahren

Anzeige: In der Regel beginnt ein Strafverfahren mit einer Strafanzeige bei der Polizei. Die Behörden können aber auch von Amts wegen ein Strafverfahren einleiten, wenn sie Kenntnis von einer möglichen Straftat erlangen, zum Beispiel im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens.

Ermittlungen: Polizei und Staatsanwaltschaft führen Ermittlungen durch, um zu klären, ob eine Straftat begangen wurde und welcher Beschuldigte hierfür verantwortlich ist. Zu den möglichen Ermittlungsmaßnahmen gehören Vernehmungen, Auswertung von Unterlagen oder Speichermedien, Inaugenscheinnahme des Tatorts etc.

Anklageschrift

Anklage: Wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass gegen den Beschuldigten ein hinreichender Tatverdacht besteht, wird sie eine Anklageschrift bei Gericht einreichen. Hinreichender Tatverdacht besteht, wenn die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung für wahrscheinlicher hält als einen Freispruch.

Hauptverfahren mit Hauptverhandlung

Hauptverhandlung: Das Gericht prüft die Anklageschrift und eröffnet, wenn es den hinreichenden Tatverdacht auch als gegeben ansieht, das Hauptverfahren. Es wird eine Hauptverhandlung durchgeführt, an der alle Verfahrensbeteiligten – das Gericht, die Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und sein Verteidiger – teilnehmen und alle Beweise ausgewertet werden.

Urteil: Das Gericht fällt ein Urteil in freier Beweiswürdigung der Hauptverhandlung. Wenn der Angeklagte nicht freigesprochen wird, wird gegen ihn in der Regel eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe verhängt. Gegen das Urteil aus erster Instanz kann der Angeklagte dann Rechtsmittel einlegen. In der Regel hat er die Auswahl zwischen den Rechtsmitteln der Berufung oder der Revision.

Zu jedem Zeitpunkt des Strafverfahrens können Sie einen Strafverteidiger beauftragen.

Wie läuft eine Hauptverhandlung ab?

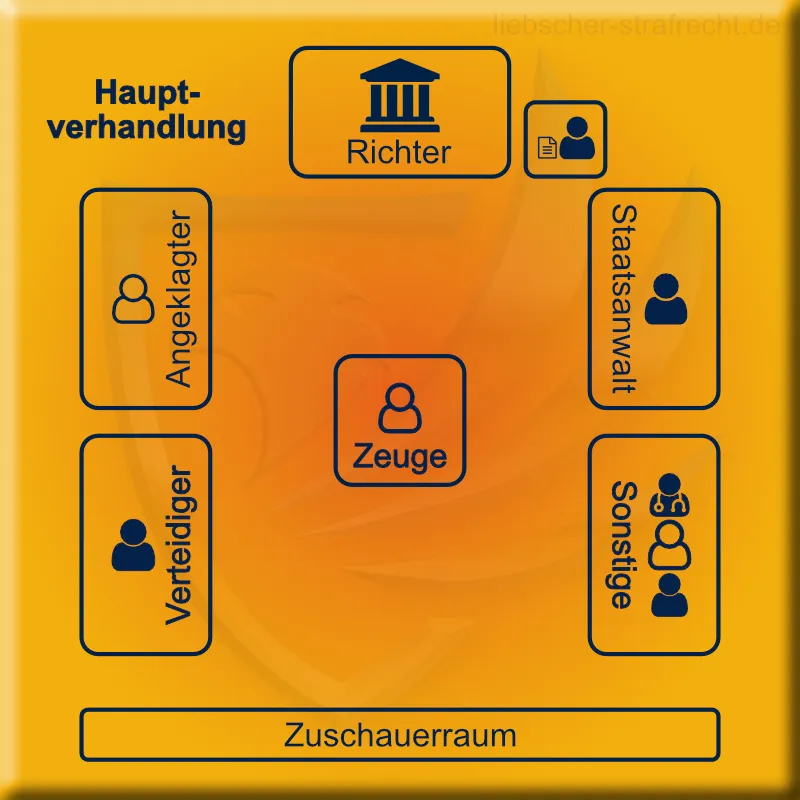

An einer Hauptverhandlung in Strafsachen nehmen folgende Beteiligte teil:

Je nachdem, vor welchem Gericht oder in welcher Instanz die Verhandlung stattfindet, nehmen ein bis fünf Richter an der Verhandlung teil. Außerdem ist immer ein Vertreter der Staatsanwaltschaft dabei sowie ein Mitarbeiter des Gerichts, der die Verhandlung protokolliert. Gegenüber der Staatsanwaltschaft befindet sich die Anklagebank mit dem Angeklagten und ggf. seinem Strafverteidiger. Neben der Staatsanwaltschaft können auch weitere Beteiligte am Strafverfahren Platz nehmen, z.B. Nebenkläger, Sachverständige oder Vertreter der Jugendgerichtshilfe.

Öffentlich oder nicht öffentlich?

Da Hauptverhandlungen in Deutschland grundsätzlich öffentlich sind, befinden sich im hinteren Teil des Gerichtssaals immer Sitzplätze für Zuschauer.

Nur Hauptverhandlungen gegen Jugendliche sind nicht öffentlich. Die Erziehungsberechtigten der Angeklagten dürfen aber an diesen teilnehmen.

Ablauf einer Hauptverhandlung

Anklageverlesung:

Nach Aufruf der Sache fragt das Gericht zunächst die Personalien des Angeklagten ab. Danach wird die Anklageschrift vom Vertreter der Staatsanwaltschaft laut vorgelesen. Wenn es sich um eine Berufungsverhandlung handelt, wird stattdessen das Urteil des Amtsgerichts vom Richter verlesen.

Einlassung des Angeklagten:

Der Angeklagte wird vom Gericht belehrt, dass es ihm freisteht, Angaben zur Sache zu machen oder zum Tatvorwurf zu schweigen (Recht zu schweigen). Wenn der Angeklagte sich äußern möchte, bekommt er nun Gelegenheit dazu.

Beweisaufnahme:

Im Rahmen der Beweisaufnahme werden alle Beweismittel, die zur Klärung des Tatvorwurfs erforderlich sind, in die Hauptverhandlung eingeführt. Dazu gehören Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten, Urkunden (verlesbare Dokumente) und Augenscheinsobjekte (z.B. Fotos).

Je nachdem, wie komplex der Fall ist, kann die Beweisaufnahme sehr kurz oder lang sein. Die Spanne reicht von wenigen Minuten bis zu hunderten Verhandlungstagen.

Plädoyers:

Nachdem das Gericht die Beweisaufnahme geschlossen hat, hält als erstes die Staatsanwaltschaft ihren Schlussvortrag (Plädoyer) und erläutert, ob der Angeklagte aus ihrer Sicht verurteilt werden sollte und schlägt ggf. eine Strafe vor. Nach der Staatsanwaltschaft plädiert die Verteidigung. Zuletzt erhält der Angeklagte die Gelegenheit abschließend das letzte Wort zu sprechen.

Ergebnis der Hauptverhandlung

Nach den Plädoyers und dem letzten Wort des Angeklagten zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück. Wenn diese beendet ist, wird die Verhandlung fortgeführt. Das Gericht verkündet dann sein Urteil und gibt eine kurze mündliche Begründung.

Zuletzt erteilt das Gericht noch erforderliche Belehrungen, z.B. dass man als Angeklagter das Recht hat, gegen das Urteil Berufung oder Revision einzulegen.

Als Angeklagter hat man das Recht, sich in jeder Hauptverhandlung durch einen Rechtsanwalt verteidigen zu lassen.

Welche Gerichtsinstanzen gibt es im Strafverfahren?

Je nachdem, bei welchem Gericht ein Strafverfahren begonnen hat, stehen dem Angeklagten unterschiedliche Rechtsmittel zur Verfügung, für die folgende Gerichte zuständig sind:

Erste Instanz

Wenn das Strafverfahren beim Amtsgericht (Strafrichter oder Schöffengericht) verhandelt wurde, kann man entweder Berufung oder Revision zum Oberlandesgericht einlegen. Gegen erstinstanzliche Urteile des Landgerichts (Große Strafkammer) und des Oberlandesgerichts kann man nur Revision einlegen. Über diese entscheidet der Bundesgerichtshof.

Berufung

Berufung bedeutet, dass sich das Landgericht (Kleine Strafkammer) die Sache in einer neuen Verhandlung ansieht. Es ist dabei nicht an die Feststellungen des Amtsgerichts gebunden. Gegen das Berufungsurteil kann man Revision einlegen.

Revision

Bei der Revision prüft das Revisionsgericht in einem schriftlichen Verfahren das Urteil der vorigen Instanz auf Rechtsfehler. Beruht das Urteil auf erheblichen Rechtsfehlern, wird es aufgehoben und der Fall wird zur erneuten Verhandlung an die vorige Instanz zurückverwiesen.

Durchsuchung und Beschlagnahme

Wie läuft eine Hausdurchsuchung ab?

Die Polizei durchsucht Wohnungen in der Regel in den frühen Morgenstunden. Dem Beschuldigten wird der Tatvorwurf eröffnet, die Belehrung über Beschuldigtenrechte erteilt und der Durchsuchungsbeschluss wird ausgehändigt. In der Regel bringt die Polizei dabei einen Gemeindemitarbeiter (z.B. vom Ordnungsamt) als Durchsuchungszeugen mit; der Betroffene kann aber auch eine eigene Vertrauensperson dazu bestimmen oder ganz auf Durchsuchungszeugen verzichten. Wenn die Durchsuchung beendet ist, wird dem Betroffenen ein Protokoll ausgehändigt, auf dem die sichergestellten Gegenstände verzeichnet sind; dieses enthält meist auch die Rechtsmittelbelehrung. Oft werden auch Fotos von den Räumlichkeiten und den sichergestellten Gegenständen angefertigt.

Gelegentlich nutzen die Beamten die Maßnahme gleich zur Durchführung einer Vernehmung – hier gilt wie immer: Schweigen ist Gold. Auch wenn keine förmliche Vernehmung durchgeführt wird, sollten Betroffene nichts zum Tatvorwurf sagen, da in der Regel sämtliche Äußerungen im Durchsuchungsbericht festgehalten werden und später ggf. als sog. Spontanäußerungen verwertet werden können.

Ob die Durchsuchung rechtmäßig war oder ob ggf. daraus gewonnene Beweismittel unverwertbar sind, wird Ihr Strafverteidiger nach erfolgter Akteneinsicht mit Ihnen besprechen.

Was steht in einem Durchsuchungsbeschluss?

Ein Durchsuchungsbeschluss wird von einem Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft ausgefertigt. Er bezeichnet, in welchem Strafverfahren gegen wen, wegen was und unter welchem Aktenzeichen ermittelt wird. Worauf der Verdacht basiert, muss in groben Zügen angegeben sein („Aufgrund der Angaben des Zeugen X und der durchgeführten Observation…“). Der Betroffene muss bezeichnet werden und ob er als Beschuldigter (§ 102 StPO) oder anderweitig (§ 103 StPO; z.B. als Angehöriger des Beschuldigten) durchsucht wird; ebenso muss genau bezeichnet werden, in welchen Räumlichkeiten nach welchen konkreten Gegenständen durchsucht werden soll.

Darf die Polizei ohne schriftlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchen?

Ja, das ist möglich. Bei Gefahr im Verzug – also wenn beim Einhalten des „normalen“ Rechtswegs Beweismittel verloren gehen würden – darf die Polizei auch ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss tätig werden, § 105 Abs. 1 StPO. Diese Argumentation wird z.B. regelmäßig angewendet, um sofort die Wohnung eines Beschuldigten zu durchsuchen, bei dem man außerhalb der Wohnung eine nicht nur geringe Menge Betäubungsmittel gefunden hat.

Darf bei mir durchsucht werden, obwohl ich gar nicht der Beschuldigte bin?

Grundsätzlich ja, aber die juristischen Voraussetzungen sind strenger als für die Durchsuchung von Beschuldigten. Gemäß § 103 StPO sind Durchsuchungen bei Nicht-Beschuldigten grundsätzlich „nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Person, Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befinde“.

Muss ich Handy-PIN und Computer-Code herausgeben?

Nein, das müssen Sie nicht. Wenn Sie Beschuldigter in einem Strafverfahren sind, gilt für Sie das Recht der Selbstbelastungsfreiheit. Das bedeutet nicht nur, dass Sie das Recht haben zu schweigen, sondern, dass Sie auch nicht zu anderen Handlungen gezwungen werden können, mit denen Sie sich möglicherweise selbst belasten. Das bedeutet, dass Sie keine Pflicht haben, die Zugangsdaten zu Smartphone, Computer und Co. herauszugeben.

Haftbefehl und Untersuchungshaft

Welche Arten von Haftbefehlen gibt es im Strafverfahren?

Arten von Haftbefehlen im Strafverfahren:

Untersuchungs-

haftbefehl

§ 112 StPO

zur Absicherung des Strafverfahrens bei dringendem Tatverdacht und Haftgrund

Unterbringungs-

befehl

§ 126a StPO

einstweilige Unterbringung bei dringendem Tatverdacht und Schuldminderung aufgrund psychischer Störung

Sitzungs-

haftbefehl

§ 230 StPO

zur Absicherung der Verhandlung, wenn der Angeklagte nicht erschienen ist

Sicherungs-

haftbefehl

§ 453c StPO

bei drohendem Bewährungswiderruf und Haftgrund

Vollstreckungs-

haftbefehl

§ 457 StPO

bei rechtskräftiger Verurteilung, wenn die Freiheitsstrafe nicht freiwillig angetreten wurde

Warum wird Untersuchungshaft (U-Haft) angeordnet?

Untersuchungshaft darf gemäß § 112 StPO nur angeordnet werden, wenn dringender Tatverdacht gegen einen Beschuldigten besteht (es also relativ sicher ist, dass er die Tat begangen hat) und mindestens ein Haftgrund vorliegt wie Flucht, Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder Wiederholungsgefahr. Außerdem muss die Haft im Hinblick auf den Tatvorwurf und die Straferwartung verhältnismäßig sein: auch den auf frischer Tat betroffenen (dringender Tatverdacht) obdachlosen (Fluchtgefahr) Ladendieb wird man nicht in U-Haft nehmen, wenn er nicht vorbestraft ist und ihm allenfalls eine Geldstrafe droht. Die U-Haft dient nicht der (vorgezogenen) Bestrafung, sondern der Absicherung des Verfahrens. Im Fall einer Verurteilung wird die Haftzeit aber auf die Strafe angerechnet.

Was kann man gegen einen U-Haftbefehl tun?

Wenn man in U-Haft sitzt, kann man die Untersuchungshaft mit einer Haftprüfung (§§ 117 ff. StPO) oder Haftbeschwerde (§ 304 StPO) anfechten. Bei der (mündlichen) Haftprüfung findet innerhalb von maximal zwei Wochen eine Anhörung vor dem Ermittlungsrichter (Haftrichter) statt, bei der Argumente für eine Aufhebung oder Außervollzugsetzung des Haftbefehls vorgebracht werden können. Bei der Haftbeschwerde entscheidet das Beschwerdegericht (Beschwerdekammer beim Landgericht) in der Regel ohne mündliche Verhandlung, ob die U-Haft rechtmäßig ist. Achtung: gemäß § 117 Abs. 2 StPO ist eine Haftbeschwerde neben einem Antrag auf Haftprüfung unzulässig, d.h. man kann nicht beides parallel machen, sondern muss sich gut überlegen, was im konkreten Einzelfall chancenreicher ist. Außerdem muss man sich bewusst sein, dass man nach einer erfolglosen Haftprüfung ggf. die nächsten zwei Monate keine neue Haftprüfung beantragen kann, § 118 Abs. 3 StPO.

Es ist in jedem Fall ratsam, die geeignete Vorgehensweise mit einem erfahrenen Strafverteidiger zu erörtern, da die Entscheidung zwischen Haftprüfung und Haftbeschwerde von den spezifischen Umständen Ihres Falles abhängt.

Was bedeutet Außervollzugsetzung eines Haftbefehls?

Insbesondere bei mündlichen Haftprüfungen entscheiden sich die Haftrichter häufig nicht dazu, den Untersuchungshaftbefehl vollständig aufzuheben, sondern sie lassen den Haftbefehl bestehen und setzen ihn quasi „zur Bewährung“ aus. D.h. der Beschuldigte wird aus der Haft entlassen, ihm werden aber – je nach Haftgrund – gewisse Auflagen erteilt, um die Durchführung des Strafverfahrens abzusichern. Bei angenommener Fluchtgefahr wird z.B. meist eine Meldeauflage (sich regelmäßig bei der Polizei oder dem Gericht zu melden ) erteilt, bei Verdunkelungsgefahr (mutmaßlicher Beeinflussung von Zeugen) ein Kontaktverbot.

Wie lange darf U-Haft maximal dauern?

Grundsätzlich gibt es im deutschen Strafverfahrensrecht keine Obergrenze für die Dauer der U-Haft. Je länger die Haft – die ja nur das Verfahren absichern soll – dauert, desto mehr bedarf sie allerdings der Rechtfertigung. Gemäß § 121 StPO wird daher jede U-Haft-Akte, bei der nach sechs Monaten die Hauptverhandlung vor Gericht noch nicht begonnen hat, dem zuständigen Oberlandesgericht (OLG) zur Prüfung vorlegt („OLG-Haftprüfung“). Das führt in der Praxis dazu, dass die U-Haft von der Festnahme bis zum Beginn der Hauptverhandlung in den meisten Fällen maximal sechs Monate dauert. Gerade bei komplexen Fällen, in denen es um schwerste Straftaten wie Mord geht und in denen aufwändige Ermittlungen geführt werden, kann die U-Haft deutlich länger als sechs Monate dauern.